カナリア諸島の観光資源と自然保護

今回は大西洋のハワイと呼ばれるカナリア諸島について学ぶ機会をいただいたので、その自然環境と観光について書きたいと思います。ちなみに鳥(フィンチ)で知られるカナリアは、原産地のカナリア諸島に由来しますが、語源はラテン語で犬を指します。また、カナリア諸島を大西洋のハワイと呼んでいるのは日本人だけかもしれません。他の国でそう呼ばれているところがあればぜひ教えてください。

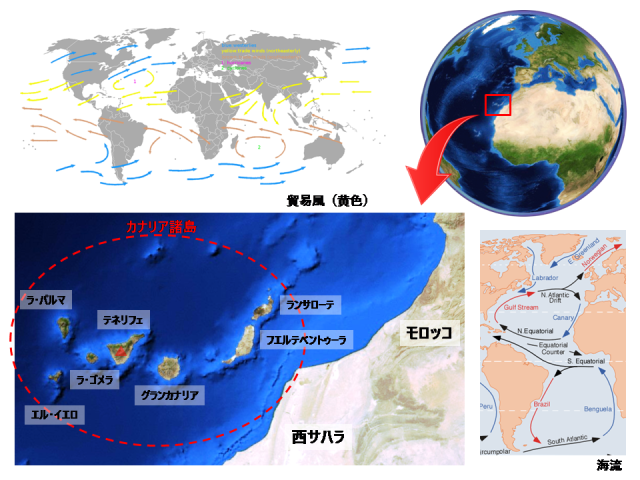

そもそもカナリア諸島ってどこにあるのか知っていますか?カナリア諸島は地理的にはヨーロッパよりもアフリカ大陸に近く、北アフリカのモロッコ王国から大西洋沖を西へ100~500キロほどの海域に位置します。緯度は日本の奄美大島と同じくらいです。7つの主要な島と小島からなり、宮城県の面積と同程度の群島におよそ210万人が暮らしています。この島々は「火山活動によりできた集合体」で面積が小さい割に中央部は高い山岳地帯を形成しています。最も大きいテネリフェ島にはスペイン最高峰のテイデ山があります。日本の最高峰は富士山(3776m)ですが、スペインはテイデ山(3716m)です。カナリア諸島はスペイン領の群島で、17州と2自治都市から構成されているスペインはヨーロッパ大陸本土のほかに地中海西部のバレアレス諸島,大西洋上のカナリア諸島などが含まれています。

もうひとつ、カナリア諸島の自然環境で重要なポイントは、貿易風と海流による影響が大きいということです。メキシコ湾及び北アメリカ大陸東岸から北大西洋を北東に流れる北大西洋海流(North Atlantic Current)の分流であるカナリア海流(Canary Current)は、比較的水温が低い寒流であるため諸島付近の海域に豊富なプランクトンを発生させ、多種多様な魚たちが集まります。例えば、クジラやイルカを含む22種類もの海洋哺乳類がこの海域に生息しています。最も小型のゴンドウクジラ(pilot whale)が住み着いている海域は、ハワイとカリフォルニアとこのカナリア諸島のテネリフェ島沖、そして日本の和歌山県沖だけです。ちなみに捕鯨の是非が国際的な関心事になっていますが、日本だけが食用として捕獲しています。

カナリア諸島の特徴は、この火山地形と貿易風の影響により独特の自然環境が生まれ、それを基にまちづくりや経済が発展していることです。年間通して温暖で気温の年較差が少なく(年間平均気温はおよそ21度)、降水量も極めて少ない気候です。そのため、毎年1400万人を越えるほど、ヨーロッパを中心とした世界中から観光客がカナリア諸島を訪れ、多くの人々が豊かな自然のなかで休暇を過ごしています。カナリア諸島は欧州諸国では人気の観光地であり、特にイギリスとドイツからの観光客が全体の6割を占め、スウェーデン、オランダ、イタリアがそれに続きます。街中のレストランや露店でスペイン語や英語だけでなく、ドイツ語、イタリア語、北欧諸国の言語が並んでいるのはそのためです。近年、停滞している第一次産業に対して、カナリア諸島の経済構造の主体は、この観光を中心とした第三次産業です。(サービス業従事者は6割程度)それでも、主要な輸出生産物はバナナやトマト、ジャガイモ等なので、街のそばで至る所にバナナ畑が広がる景観が特徴的です。

観光客が多いカナリア諸島ですが、観光産業を盛り立てるように様々な現地ガイド付きツアーがあり、その種類も豊富にあります。ツアーは数時間から数日間のものまで多様ですが、例えば、テイデ山頂そばにある天文台見学ツアーは専門ガイドが望遠鏡などの研究棟設備や観測内容の説明を受けることができます。このテイデ天文台は特に太陽観測や研究が進んでいるようですが、平均1日1本は論文を公開するなど国際的にも有名な天文台です。天文台設置に適している場所は、標高が高く、気流がなく、光が少ないこと等の立地条件が必要ですが、テイデ山はそのほとんどがそろっていて、そのため法律では気流を乱さないようテイデ山の上空を航空機が飛ぶことを禁止しています。このツアーは2時間程度で大人ひとり20ユーロほどです。また、火山性地形であるカナリア諸島には溶岩洞窟ツアーもあります。火山噴火からどのようにして溶岩洞窟が形成されるのかなど、ヘッドライトをつけ冒険さながら洞窟を探検し、子供達も興味深々です。光が全くない洞窟にはここにしか生息していない生物もいます。これは2時間半程度で大人ひとり20ユーロほどです。多くのガイドがスペイン語や英語以外にドイツ語やヨーロッパ諸国の言語など多言語で対応ができるようです。

カナリア諸島の独特な自然環境は、他の地域では見られない動植物や景観を育み、それを見るために多くの人がここを訪れていることが分かります。特に植物の固有種が多く、テイデエニシダ(Cytisus supranubius)やエキウムウィルドプレッティ(Echium wildpretii)等が代表的です。また、テイデ山中腹にはカナリアマツ(Pinus canariensis)の森林があります。カナリアマツは北米にあるような三葉のマツ科植物で、カナリア諸島固有の大きな常緑樹です。世界で最も火に強い針葉樹のひとつで、島の水供給にも大きく貢献しています。ここは降雨が少ない気象ですが、山腹は霧がよく発生し、結露を閉じ込めるカナリアマツの葉の構造は水を貯えることに優れています。そのため帯水層に溜まった地下水を島の人々は利用することができています。カナリアマツは建築材としても利用されています。特に心材は最高級のマツ材のひとつで硬く、強く、耐久性があります。

カナリア諸島と日本との関わりは水産業発展の影響が大きいです。かつて1960年代から70年代にかけて、大西洋遠洋漁業の拠点として日系の漁業会社、船舶関連企業、魚介類仲介商社等がカナリア諸島のグランカナリア島に集積し、漁港周辺には和食レストランや日本人学校などもあり、3000人近い日本人が住んでいたそうです。日本籍船舶は主にタコやイカ類を取り扱っていましたが、1980年代のトロール船の全撤退を経て、今では日本の水産会社や商社は獲る漁業から買う漁業に転換し、スペインやモロッコ、モーリタニア等の漁船から買い付けるようになっています。以前、私は国の研究機関の仕事でタコの市場調査に関わったことがありました。近年の日本におけるタコの総供給量はおよそ10万トンですが、そのうちの半分くらいが輸入されている冷凍タコです。この冷凍タコのおよそ7割は北大西洋に面するアフリカ諸国から輸入しています。カナリア諸島もそのなかに含まれていますが、2013年以降は全く輸入しておらず、ほとんどがモロッコ、モーリタニア、セネガルからの輸入タコです。日本は20年前までは1万トンを越える量の冷凍タコをカナリア諸島から輸入していましたが、現在はその関係はほとんどありません。私が関わった市場調査でも日本国産タコは西アフリカ諸国からの輸入タコの市場競争力に大きく影響されていることが分かりました。みなさんが身近なスーパーで購入されている1パック100gのタコは、アフリカから来ていませんか?

このようにカナリア諸島では多様な自然条件をもとに経済が成り立っていますが、もちろん課題も見られます。例えば、さきほどのガイドツアーの話では、イルカやクジラの専門ガイド付きツアーもありますが、私が実際に船のデッキでガイドを受けている最中も違法な観光船をよく見かけました。エンジン音に敏感なクジラは船で近づくことは法律で禁止されているにも関わらず、認可されていないガイドツアーの船があとを絶たないそうです。認可された事業者は担当局と協力し、見つけ次第通報し取り締まりを進めているようです。また、カナリア諸島ではよく山火事が発生します。山火事のほとんどが自然発生ではなく放火や火の不始末から発生していて、近年では特に2007年にテネリフェ島で大きな火事がありました。従来はヘリで真水をタンクからすくって消火活動をしていましたが、この大きな火事がきっかけで消火用の飛行機を導入し、海水を用いて消火活動ができるように仕組みを強化しました。ただ、海水の利用は森林土壌などの環境に悪影響を及ぼすため、この消火方法はあくまで緊急を要する事態の場合です。さらに、制度的な目線からは、海洋保護区を設定する特別敏感海域(Particularly Sensitive Sea Areas, PSSA)という制度があります。カナリア諸島では生態学的基準としてウミガメの生息地と渡り鳥の営巣地として特別敏感海域が想定されています。これにより、例えば、石油を輸送する大型タンカー等の船行を規制し、海洋環境の保全を図っています。 カナリア諸島へは日本からの直行便はなく、ヨーロッパ主要都市経由でおよそ20時間ほどで行くことができます。日本からは少し遠いのか、私が滞在している期間では日本人やアジア人はあまり見かけませんでした。文章や写真だけでは断片的な世界の様子は分かっても、現在のカタチに成った街の歴史や人々がもつ雰囲気は現地を訪問することでしかなかなか分からないものです。世界の観光地には観光地に共通する課題があることやそのために現地の人々が取り組んでいる活動などを知ることは、学びが多くとても面白いです。いつもとは違う文化に触れることで新たな気付きに出会える、それが旅のエッセンスではないでしょうか。

テネリフェ島にある最も古い教会

幾何学模様のカナリアマツの天井は本当にきれい

テイデ天文台の専門ガイドツアー

溶岩洞窟の専門ガイドツアー

至近距離までクジラに近づく違法な観光船。法律で60m範囲内はエンジンを切る必要があり、ヒトのほうからクジラに近づくことはできない

国立公園で見られるカナリア

足には識別票が装着されている

カナリアの野生種

個体数は多くないらしいが滞在時には何度も見ることができた

テイデ山の山頂と奇岩

テイデ国立公園は2007年にユネスコの世界自然遺産になっている

テイデ山中腹にあるカナリアマツの森林

森林もしっかり管理されている様子、天然更新されている

あたり一面はいつも霧に包まれている

火災にあったカナリアマツの表面

街中に見られるカナリアマツの木製バルコニー

多様な文様や色合いがあって美しい

カナリア諸島政府、森林管理署の専用車。森林の管理とともに山火事などの監視や緊急事態への対応もしている

ガイドツアーの様子。クジラとイルカのウォッチングツアーをガイドしている彼女は、大学で海洋生物学を専攻していた

街から少し山側に登るとバナナ畑が広がる

テイデ国立公園には様々な溶岩石や奇岩、固有植物が一面に見ることができる

写真手前にある金網で保護されている固有植物は外来種であるヒツジの仲間、ムフロン(Ovis orientalis)から守るため

カナリア諸島で最も大きいテネリフェ島

州都サンタ・クルス・デ・テネリフェ

テイデ山の山頂までの登山ツアー

自然保護と安全対策のため1日200人までしか登頂できない。また、基本的に専門ガイドが同行する必要がある

街中の様子

アジア人があまりいない

Author Profile

- 合同会社喜代七 / 喜代七屋 Kiyoshichi LLC / Kiyoshichiya freelance

-

Agriculture, Forestry, Fisheries Management Consultant & Fieldwork Coodinator.

We are working to live our LIFE that can be enjoyed for seven generations. Utilizing my know-how and experience, I am working as a professional consultant mainly in Japan and Germany. My hobbies are Mountaineering, Violin, Academic Learning & Fieldwork.